地球のQOL向上

当社は、地球環境の負荷の低減に向けた様々な取り組みを実施することで、地球環境に配慮した事業活動を推進してまいります。

■ 責任ある資材・原料の調達

環境に配慮した素材の採用

当社では、2019年から「エコプロジェクト」として、商品のパッケージや包装資材、配達時の梱包資材等において、持続可能な選択を心がけ、環境配慮型の素材を採用するようにしております。

例えば、『ハリシュ』に採用しているバイオマスPET樹脂は、サトウキビの搾りかすから抽出される原料を30%配合しており、本来廃棄されるはずだった資材によって、石油由来の樹脂の使用量を減らしております。

この素材はさらに、生産時の工程の管理において、従来の100%石油由来のPETと比較し、CO2を全体で約28%削減できるように作られております。

このように、製品ごとに品質保持を考慮しながら、適切な原料や資材を採用し、環境配慮に努めております。

詳細はこちら(https://www.kaitekikobo.jp/eco/)からご覧いただけます。

今後もエコ仕様への変更を順次進めてまいります。

FSC®認証紙の採用

当社の主力ブランドである「北の快適工房」では、お客様にお送りする全ての商品のパッケージや配送箱等について持続可能な資源を利用することを基本として、FSC®認証紙の採用を進めております。

FSC®(Forest Stewardship Council®、森林管理協議会)は、責任ある森林管理と、その森林から切り出された木材の適切な加工と流通のプロセスを認証する国際的な認証制度です。この制度を通して、環境や地域社会に大きな負荷をかけずに世界の森林保全と地域社会の発展を間接的に支援いたします。

化粧箱(個装箱)については2024年9月にFSC®認証紙への切り替えが完了いたしました。また、お客様に商品をお送りする際の配送箱についても99.7%(2025年11月現在)でFSC®認証紙を採用しております。今後も持続可能な資源を積極的に活用することによりサステナブルな社会の実現へ貢献してまいります。

■ 廃棄物削減の取り組み

過剰に製造された化粧品類は純粋に資源の無駄遣いである他、廃棄される際に土壌や河川・海洋などの水質汚染を引き起こすこともあります。

当社は廃棄物削減への取り組みとして自社開発の在庫予測システムを導入しております。

このシステムは、過去の販売実績や現在の市場動向などを分析し、最適な生産量と在庫量を算出します。市場の需要を予測し、適正な在庫を読み取ることで、在庫過多にならず、商品の売れ残りとその廃棄を劇的に削減しております。

在庫予測システムだけでは削減できない返品された商品や外観不良で出荷できない商品については、社内で従業員が使って消費する仕組みとすることで、廃棄物の削減を進めております。

悩みに特化した商品である当社商品は、その悩みがない人からすれば触れる機会が少ないため、従業員の自社商品への理解を深める一助にもなっております。

■ 再配達防止策

昨今、宅配便の再配達が社会問題の1つになっています。

2022年の調査によると、宅配便の11.8%が再配達になっており、この再配達を労働力にすると、なんと年間約6万人のドライバーの労働力に相当するとの結果が出ております。

さらに、再配達のトラックから排出されるCO2の量は、年間でおよそ25.4万トンと推計されており、宅配便の再配達は地球環境に対しても負荷を与えている状況です(国土交通省「宅配便の再配達削減に向けて」)。

通信販売という方法でお客様に商品をお届けしている当社はこの実態をしっかりと受け止め、「自宅のポストに投函できるサイズ感」を強く意識して、商品設計をしております。

これによって、お客様が在宅しているか否かに関わらず、商品が届き、お受け取りの手間を発生させないように心がけております。また、ポスト投函ができるお荷物は、受け取り側だけでなく、あらゆる面での負担を軽減することが可能です。

■ 環境に配慮した製品製造

動物実験に対する方針

当社は、動物実験を行わない方針で化粧品(医薬部外品を含む)の開発を進めております。

※万一、社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、一部の国において行政から求められた場合を除きます。

化粧品の品質について安全性を確保するため、当社では代替試験法やヒトによる各種試験を採用しております。

今後も、動物実験代替法の活用を推進し、顧客満足を最優先に、安全・安心な商品の提供に努めてまいります。

マイクロプラスチックビーズに関する方針

近年、海洋中に流出するプラスチックに関し、食物連鎖を通じて生態系に与える影響が議論されており、環境への負荷が懸念されています。

当社では、洗い流すタイプの商品を含む全商品でマイクロプラスチックビーズを使用しておらず、今後も使用しない方針を定めております。

今後も、お客様のみならず環境にも配慮した商品開発に努めてまいります。

※マイクロプラスチックビーズとは、角質除去や洗浄の目的で使用される5㎜以下で合成の非水溶性固体プラスチック粒子。

■ 私たち一人ひとりができること

エコキャップ活動

当社では、日頃から社員一同でごみの分別処理やペットボトルのキャップを中心としたエコキャップ活動に取り組んでおります。

ペットボトルを用いて再資源化を促進するには、ペットボトルからキャップを外し、ラベルをはがすことが重要です。

日常生活のなかで頻繁に利用されているペットボトルのキャップを、一般のゴミに混ぜてしまうと、 焼却処分されCO2の発生源になり、また埋め立て処分されると土壌を汚染し地球環境を破壊することになります。

地球温暖化の進行が心配されているなかで、ボトルキャップを分別回収することにより再資源化を促進し、正しい知識を持って社員一同ゴミの分別やリサイクルの促進をすることで、地球のQOL向上を目指します。

脱プラスチック活動

海洋プラスチック問題が深刻になっている現在、日本では2022年4月1日にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されました。これにより、使い捨てのプラスチックを減らそうという試みが多方面で進められております。

この課題に対して、当社は脱プラスチック活動として以下の取り組みを行っております。

<来客時の飲み物>

来客時にはペットボトルの飲料水の使用をやめ、紙パックの水を使用しております。

紙パックはリサイクルが容易であり、二酸化炭素の排出量を削減することができます。

<昼食弁当の容器>

昼食時に配布するお弁当容器の一部を、使用後に廃棄となるプラスチック容器から、再利用が可能な容器へと変更いたしました。また、付属の割り箸も環境にやさしいものを選定していただいております。

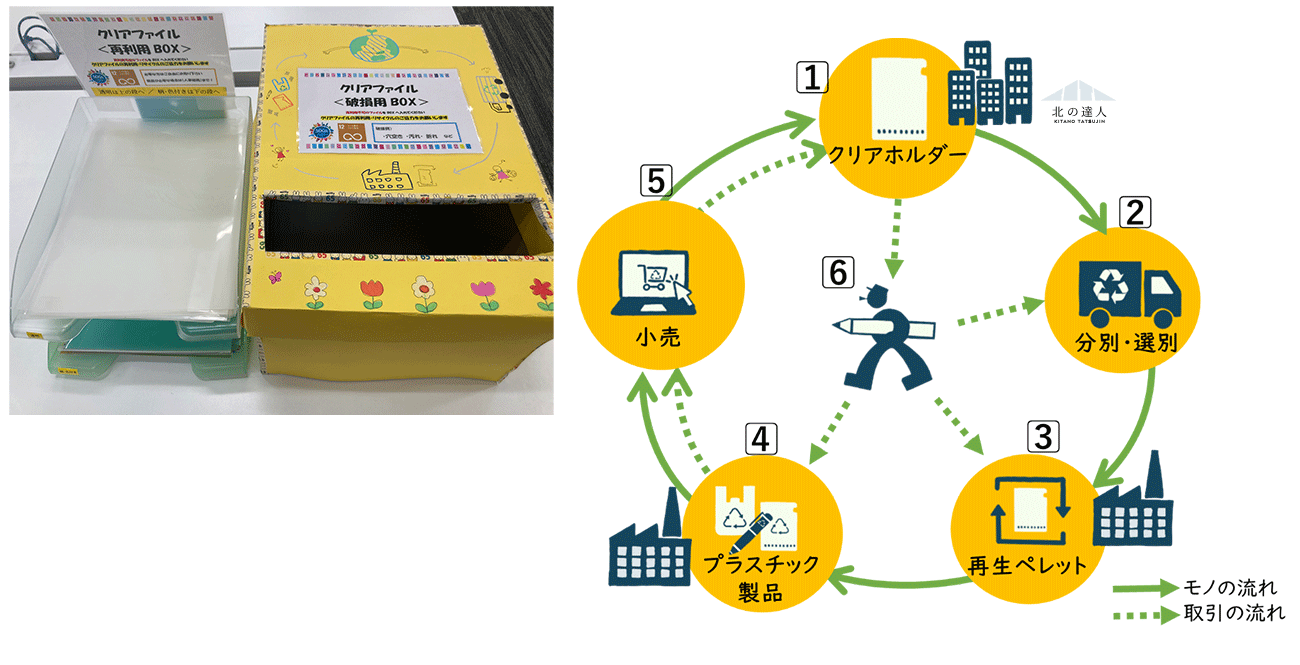

<アスクル資源循環プラットフォームへの参加>

社内にクリアホルダー回収BOXを設置し、再利用可能なクリアホルダーは社内で再利用することとしており、再利用が難しい場合や在庫数が多くなった場合には、アスクル株式会社様に回収いただいております。

回収されたクリアホルダーは、再資源化してレジ袋や文房具等の新たなプラスチック製品へと生まれ変わり販売されます。

アスクル株式会社様が進めている「アスクル資源循環プラットフォーム」に参加することで、地球の資源保護と廃棄物削減に貢献し、脱プラスチック活動のさらなる促進を目指しております。

食品ロス削減の取り組み

私たちは、食品ロスの削減と持続可能な食品消費の促進を目指し、様々な施策を推進しています。

<昼食無料制度と予約システム>

社員の昼食無料制度を通じて、食品ロスを防止するため予約システムの活用を積極的に行っています。

このシステムにより、必要な食材の正確な量を事前に把握し、無駄を減らすことが可能です。

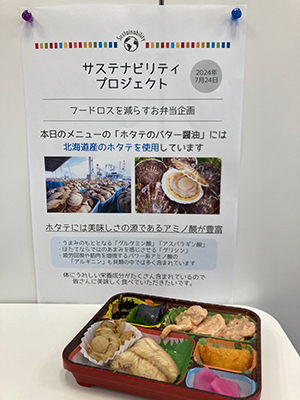

<北海道産水産物の活用>

2024年、中国による日本産水産物の輸入停止措置が発生しました。

これに対応し、行き場を失った北海道産水産物を支援するため、業務委託先の株式会社Harapecoの協力を得て北海道産のホタテを社食メニューに積極的に取り入れています。

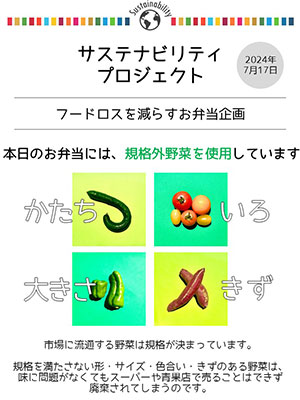

<規格外野菜の活用>

市場では見過ごされがちな規格外野菜に新たな価値を見出し、持続可能な食品消費を支援しています。

・規格外野菜を活用したお弁当

私たちは、規格外野菜を活用したお弁当を定期的に実施しております。

従業員からは「毎日でも食べたい」「フードロスの削減に貢献していると感じる」等の食品ロス削減に対する意見も寄せられております。

また、これらのお弁当はカロリーが控えめでありながら満足感が高く、健康的な食生活にも貢献しています。

・規格外とうもろこし社内販売会

規格外とうもろこし社内販売会では、当別町の農家が育てた大きさが揃わないという理由で廃棄となる規格外のとうもろこしを特別価格で提供し、食品の価値再発見とフードロス削減を図っています。

この社内販売会では、味、量、品質に関して参加者の96%が満足を示しており、高い評価を得ている一方で見た目の問題で市場よりも安い値段で扱われている規格外野菜の問題点を知り、一人ひとりが考える機会にもなっています。

これら従業員のポジティブな反応を受けて、今後も多様な規格外食品を取り入れた販売会を企画、検討いたします。

このように、一つ一つは小さな取り組みではありますが、通常では販売ができず廃棄となる可能性がある規格外野菜を積極的に活用し、従業員により多くの健康的で環境に優しい選択肢を提供することで私たちは持続可能な社会づくりに貢献し、環境への影響を最小限に抑えることができると考えております。

今後も持続可能な食品消費の促進と食品ロス削減に向けて、さらなる努力を続けてまいります。

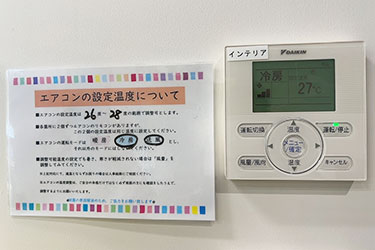

オフィスでのエネルギー消費削減施策

当社は、日常的に節電によりエネルギーの使用量を削減し、地球温暖化の抑制に貢献しております。

さらに、クールビズを推進することで、夏季の冷房使用量を削減しております。軽装や省エネルギーの設定により、快適な労働環境を提供しながらエネルギー消費を抑制しております。

私たちは従業員の健康と快適性を重視し、適切な温度設定と環境への配慮を両立しております。

お客様のQOL向上

お客様のQOL向上

従業員のQOL向上

従業員のQOL向上

CSR活動

CSR活動

ガバナンス

ガバナンス

サステナビリティマネジメント

サステナビリティマネジメント